今、ジェンダー平等や環境問題、教育問題など、社会課題の解決に関心を向けて行動するユース(若い世代)が注目されています。彼らは、より良い未来の実現に向けて、日常生活や意思決定の場において様々な形で行動・発信をしています。ジェンダー平等とリーダーシップをテーマに、活動を広げる東上菜々子(とうじょうななこ)さんにお話を伺いました。

気づきの先に見えてくる課題

ー東上さんは、中高生に向けて、ジェンダーとリーダーシップをテーマとしたワークショップを実施されておられますが、若い方たちはジェンダーについて、どう感じていると思いますか。

「ジェンダー」という言葉自体は若い世代にも浸透していますが、それを「自分事」として関係のある課題だと実感し、具体的な問題意識をもっている若者はそれほど多くないと感じます。学校や家庭、地域、様々な場面にジェンダーバイアス(性別による思い込み)が存在しているにも関わらず、その課題に気づくための「知識」や「機会」、「場」が不足していることが一因だと考えます。ワークショップをしている中で、「それは逆差別ではないの?」といった反応に直面することもあります。女性を対象としたセミナーや、女性リーダー育成といった取組に対して、女性だけを優遇しているように思うのかもしれません。ですが、立場や環境によって十分なチャンスを得にくい人たちに対して、経験やスキルを身につける機会をつくることは、社会に貢献できる人を増やすことであり、社会全体をより良くするために必要なことだと思います。ワークショップでは、社会課題を人権やジェンダー視点から理解すること、自分の強みや特徴を理解して自信を持つこと、自分の考えを発信できるようになることを伝えています。

若者の「声」を届ける

ー令和5(2023)年のG7広島サミット首脳会議において、自分たちの課題をサミットの議論に反映させるためのエンゲージメント・グループ、W7(※1)(Women7) アドバイザーのユース代表としてコミュニケ(政策提言)に関わられましたが、若者の声を届けることの意義についてお聞かせください。

これまで若者の声が、政治や外交などに関する意思決定に十分に反映されていない、という印象をもっていました。機会がないからといって沈黙していては、社会に対して若者の想いは何も伝わらないし、変化も起こせません。社会課題を解決するには、世代やジェンダー、その他のアイデンティティの違いを超えて、一緒に行動することが必要です。若者だからといって社会を動かせないわけではありません。「友達や家族に伝えてみる」「SNSで発信してみる」など、小さな行動と感じることでも大きな意味を持つことになると思います。

ー国際会議の場で、発言することの難しさを感じることはありましたか。

私が参加した会議では、国籍も年代も様々な方が参加していました。私より年齢がずっと上で、経験豊富な方々が自分の主張をどんどん展開されます。そのため、はじめはその雰囲気に圧倒されて、発言のタイミングを掴むことに苦労し、うまく発言することができませんでした。また、日本の現状を伝えるには、その方たちの異なる背景を理解した上で発言しないと、問題の本質は伝わらないということもわかりました。

ーそういった場で、声を届けるために何か工夫はされましたか。

自分の経験を踏まえて話すようにしました。それぞれの人の経験・ストーリーは人の心を動かす力があると思っているからです。その先に、どういった変化や行動を求めるのか、私自身もどう行動していきたいのかを具体的に伝えました。またW7の会議では、グループリーダーが話しやすいように年代や経験などを考慮して、少人数の個別会議を設けてくれました。私たちユースメンバーが、自分の考えや経験、視点を安心して話すことができたのは、場を整えていただいたことも大きく影響しています。そうした環境の中で対話を重ね、私たちの意見が政策提言に反映されたことは成果の一つと感じます。

※1 W7:G7の議論にジェンダー平等と女性の権利に関する課題を反映させることを目的として集まった女性団体・市民社会組織で構成されるグループ

「心はユース」、その先へ

ー東上さんはご自身を「ユース」と位置付けていらっしゃいますが、活動を始められてから5年、ユースとして、ご自身の変化や今の立ち位置について、どのようにお考えですか。

ユースの定義は様々で、私が参加したCSW(国連女性の地位委員会)などの定義では24歳まで、地域や団体によっては人口構成を踏まえて30歳や35歳までとしている場合もあります。そのため年齢的には時と場合によってユースになったり、ならなかったりします。若さを理由に意思決定に関わる機会や発言の機会が限られていると感じることも少なくありませんが、年齢や経験に縛られず「社会を変えたい」という想いは、活動を始めた当時から変わっていないため、心の中では今もいつでも「私はユースだ」と思っています。一方で、私より若いユースたちと接する中で、自身のふるまい方に変化もありました。自分の経験や想いを発信すると同時に、他のユースが持つ貴重な経験や声に、しっかりと耳を傾け、一緒に考えていくようにもしています。

ーご自身の活動をこれからどのように発展させていきたいですか。

私がめざすのは、色々な背景やアイデンティティに関わらず、誰もが自分の人生に関する決定を、自分自身でできる社会です。このビジョンを実現するために、今は中高生向けのワークショップを継続し、国内外の様々な場で、積極的に声をあげています。具体的なアイデアが固まっているわけではありませんが、今後もこれまでの経験を活かしながら、活動を継続し、さらに発展させていきたいと思っています。 私は誰もがこの世界を担っているリーダーだと思っています。若い人がリーダーシップを発揮していくことは、今、リーダーシップをとっている人の席を奪う、ということではなく、一緒に声をあげて共創することです。若いリーダーたちがやりたいと思うことを応援し、また、これまで歴史を築いてこられた先輩方とも一緒に連携して、思い描く未来を創っていきたいです。

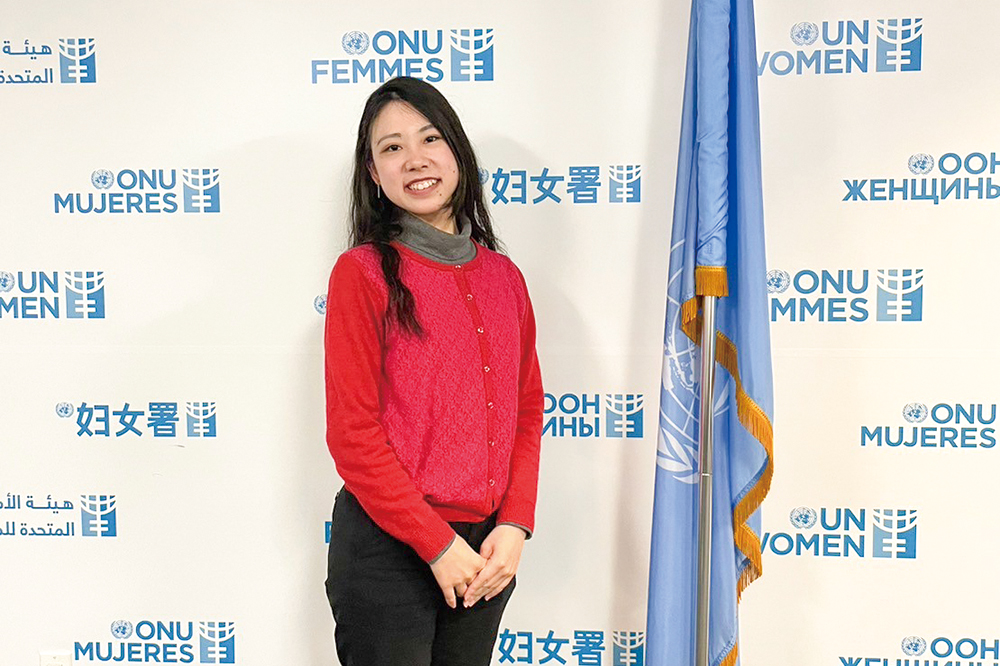

東上 菜々子さん

(日本YWCA(※2) 国連女性の地位委員会(CSW) 派遣メンバー) YWCAのボランティア会員として、令和2(2020)年から中高生向けにジェンダーとリーダーシップをテーマとするワークショップを主導。日本のジェンダーに関する課題や自分らしいリーダーシップについて講演やSNSを通して発信する。また、国際的な意思決定の場に参加し、W7では、コミュニケ作成のワーキンググループに参画。ユースの視点が盛り込まれた提言づくりに貢献する。現在は、高等教育機関におけるダイバーシティ・エクイティ・インクルージョンを学ぶため、アメリカの大学院に留学中。

※2 YWCA:Young Women’s Christian Association。女性がリーダーシップを発揮し、人権・平和・環境を大切にする社会をめざすNGO。

2025年8月号 コンテンツ

発行:大阪市市民局ダイバーシティ推進室男女共同参画課 編集:大阪市立男女共同参画センター中央館

指定管理者:大阪市男女共同参画推進事業体 (代表者:(一財)大阪男女いきいき財団)

クレオ大阪ホームページ